2018/11/10

白いアメリカ

カリフォルニアからニューングランドに行くと、そこが白人の世界であることに、改めて驚いた。これまでカリフォルニアやニューヨークに慣れていたためにその驚きは少々ショックに似たものだったが、考えてみれば私のはじめてのアメリカ体験は黒人がほとんどいないニューイングランドの大学であり、その意味でも今回のアメリカ行きが白いアメリカ再訪であったことに思い当たり、それもまた新たな感慨を与えてくれた。

私が滞在した息子の家はケンブリッジの大学から歩いて20分ほどの古いコロニアルスタイルの家が立ち並ぶ通りにある。その通りの角にレストランや食料品店があるので、昔のいわゆるネイバーフッドの雰囲気を残している。すぐ向こうの通りは、しかし、広い敷地と大きな家の続く通りで、観光スポットでもあるという。近年のボストンの景気の良さが、多くの教養のある企業家たちをチャールス川向こうの大学街ケンブリッジに引き寄せてきたという。大学は人種も、民族も、国籍も

多様な若者たち、そして研究者たちが世界から集まる場所であるが、その周りの街は、これまでの質素な雰囲気を残してはいても、実際には学者や若い研究者や職員には手の届かない不動産物件の街になってしまっている。

だからと言ってそこが白人の街とは言えないはずである。アメリカには白人以外の富豪もいれば、中産階級も白人ばかりとは限らない。しかも最近は近い将来アメリカでは白人がマイノリティになるという人口統計の予測もあって、白人の危機感や不安が高まっているとも言われている。しかし、そこがニューイングランドという独立時代からの伝統の地なのである。古いものが残され、文化遺産も多く、変化を嫌う文化意識が深く浸透し、定着しているのである。ボストンは政治的には保守主義の街ではないが、文化意識においては伝統意識の強い街なのである。そしてその伝統文化とは、清教徒と独立運動がその基礎を築いたアメリカ文化であり、それはすなわち白人文化なのだ。それはニューイングランドの意識文化というか、文化意識の深層を形成している。

今回のニューイングランド再訪は、私にとってアメリカ文化における白の意識について考える機会となった。それはニューイングランドの海が、そしてメルヴィルの家を訪ねたことが、『白鯨』について考えるきっかけとなったからだった。

アメリカの白というと黒人との対比で考えられがちだが、それほど簡単ではない。 そもそも白は生物や植物にとっては普遍的な色ではなく、突然変異でできることの多い、まれな色なのだ。白狐、雪豹、白狐、白鯨、などなど。だからこそ、その珍奇さが、普通の生き物にはない力を感じさせるのであり、それはむしろ白に対する畏敬と恐怖との気持ちを見る側が持つということなのだ。白に内在する本質的な力はないと言えると思う。

白の象徴性、そのメタフォアとしての歴史、そして心理学的な考察は多くなされてきたし、東アジア文化における白も象徴性や暗喩性に満ちている。しかし、ここでは広い未知の太平洋へ出ていくニューイングランドの港街に停留する白い帆船を見ているうちに、これまで考えてきた白鯨についての再考を触発されたのである。

これまで私は白鯨は原始の自然、フロンティアの最後の生き残りだと考えてきた。陸のフロンテジアはすでに1950年ジャクソン大統領によってその消滅を宣言されていたが、 海にはまだ広大な未知と未開の領域、富の源泉となるフロンティアが残されていた。『白鯨』では、原住民を征服し白人のものとなったアメリカの陸地、そこに定着した社会を家族を基礎にしながら形成していくアメリカの姿、その将来の民主主義的社会への希望を象徴するスターバック副船長がいる。その対極にはあくまでも最後の生き残り白鯨を追いかけ討ち取ろうとするエイハブがいる。エイハブの戦いはアメリカの自然征服の最後の戦い、最後のフロンティア劇なのだ、と私は考えてきた。

自分を陵辱するものへの決して折れない戦い、他者を悪に見立て、その存在と尊厳を破壊することを正当化する卑劣な他者への反発と攻撃力、そのプライドの内包する根源的な力が、エイハブの必死の人集め 、資金ぐりの集結した攻撃に屈することなく堂々と戦い続ける。白鯨の前ではあのエイハブも歯が立たないほど小さな存在に見えるが、同時に彼もあくまで闘いを諦めない対等な闘いを挑む一人の戦士であることには変わりないのだ。政府も財閥も大学も彼を助けたりしないどころか、彼を変人扱いしかしないのである。すでに戦いはアメリカのものなのだ。ほっておけば海もやがては開拓されるだろう、と。彼は一人で闘いの最低必要額の資金が集ったところで、船員をかき集めるのだ。

白鯨はやがて死に、海は人間によって開発され続けるだろう。白鯨の最後のトドメを刺すのは、遠隔から狙い撃ちをする今日的なテクノロジーの攻撃ではなく、一人のエイハブという闘士の素手での一騎打ちによってなのだ。それはエイハブの白鯨に対する敬意なのであり、そこがこのドラマの醍醐味なのである。

しかし、今回、21世紀が始まってそれほど経っていない大西洋の海を見ながら、私は南太平洋での原爆実験、福島の原発事故による海洋汚染、原爆搭載の潜水艦、ミサイルの落下、と生命の発祥地であった海の汚染こそが白鯨とエイハブの戦いに一つの回答を、そしてその戦い劇に、悲劇のフィナーレを与えていると強く感じた。20世紀のアンティ人間物語である怪獣たちの復讐劇、映像とアニメの世界に、大量捕獲されるロブスターは確かに立ち現われてきたが、白鯨はどうだろうか。その出現が待ち遠しいようにも思うが、いまだ実際の海で戦い続けているのかもしれないと思いたい気持ちも強いのである。

2018/11/8

ユルスナールの家:「孤独」の居場所

ユルスナールの家があまりにも生活感の鮮明な家、具体的な生活の様子が目に浮かぶ現実な生々しさを残した場所であることに私は驚きを感じたのだった。ユルスナールの作品から受ける強烈な孤独感とその世界に生きる作家の孤高で、深い沈黙に満ちた記憶の空間こそが外国の極致の島にある家というイメージを確固たるものとして私の脳裏に焼き付けられたからだ。ユルスナールの文章は大変客観的な忠実に基づきながらも、その世界は現実と過去の記憶、個人と世界の記憶の境界が曖昧になった世界であり、まるで絵の中の遠景の人物のように彼女はその世界の一部として在り、彼女は作家として、個人として、その内面を通して、世界と他者の経験と記憶と個人のそれとが交わり合う領域へ到達するのだ、と考えていたのだったからである。

しかし実際に今も当時のままに引継がれ、住まわれている家は、生活感に満ちた、明るく、また居心地の良さそうな、決して質素とは言えない、インテリ女性の住むにふさわしい家だった。彼女の階級意識、文化的趣味の高さを示す民芸品やインテリア、本と知識とで埋め尽くされた創作の空間、サロンとは言えないまでも、訪問客を受け入れる客間や寝室、と余裕に満ちた知識人の女性の居場所として贅沢な、都会の家と変わらない空間を彼女が作り上げていたことに、意外感を感じたと言っていいのだろうと思う。

では、私はどのような家、どのような内部空間を想像し、期待していたのかと聞かれれば、それを具体的なイメージを伴っていたわけではないとしか、言えないだろう。メインの砂漠山島は極寒の地であり、冬の寒さはよそ者には耐えられないという。ユルスナールは最晩年の数年を除いては冬はそこで過ごすことはなかったのだ。彼女は旅行好きで、世界のさまざまな場所を訪れ、冬はその他や都会で過ごすことが多かったという。世界中から講演の招待を受け、フランスアカデミーの最初で現在までただ一人の会員として、作品も作家としても生涯高い評価の中で生きた作家だった。ユルスナールはレズビアンで、パートナーと生涯一緒に暮らしていたが、家とその内部空間は性のやさしさ、痛みや苦悩の影を全くと言っていいほど感じさせない、むしろ、そういう意味ではあっけらかんとした、明るくて、清潔で、外へ向かって開け放されて空間だった。もっとも私は彼女たちが実際に暮らしていた時の家の内部を知らないのだから、現在の家から勝手なことを言っているのかもしれない。

そこから感じるのは、評価の定着した、生活に困らない作家は、誰でも自分の趣味と生活の仕方を貫ける、そして書くことに集中できる書斎や家、自分だけの居場所を求めるのが、ごく当たり前なことだろう、ということだ。そして売れない作家や生活に余裕のない作家たちにはそれが最大の贅沢としての憧れであるだろうということだ。成功した作家や芸術家たちは皆そのような自分だけの居場所を求めて手にいれたのではないだろうか。私の訪ねた作家たちの家はポーを除けば皆その点で共通していたと思う。ポーにしてもあの小さな貧しい小屋で黒猫という名作を書いたのだから、というよりも、あの寒い小屋で幼な妻を看取ったのだからこそ、名作が生まれたのだと言ったほうがいいのだろう。

そう考えると、こともあろうに極寒の異国の島を選んだユルスナールはやっぱり少々変わっていて、彼女らしいと思う。冬のメインの海に面した島は孤独の居場所なのだと思った。

国際メディア・女性文化研究所「ニュースレター」より

2018/11/7

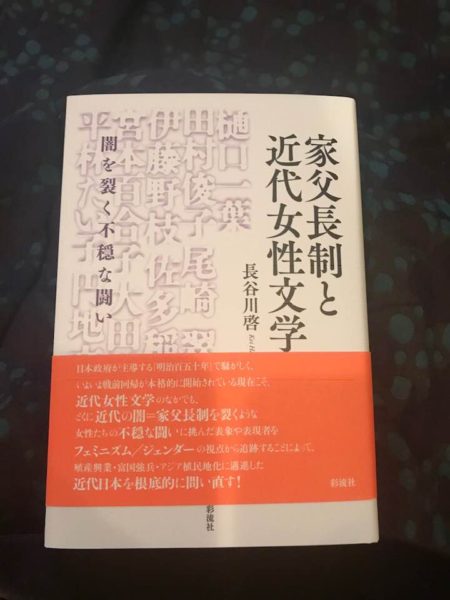

長谷川啓さんの長年の研究論文のセレクションが出ました

佐多稲子研究の第一人者、田村俊子、林京子そして津島

2018/11/5

深圳市文芸協会主催の詩歌祭「第一朗読者」に招ばれて1週間滞在しました。誕生して40年のは中国の様々な地方からの日人々の集まりで、古い中国の歴史の希薄な場所だと思いましたが、それでも人々は記憶を背負ってここにきていることが明らかで、やはり中国の都市だと感じました。

深圳から香港へ行きました。香港へは度々きていたのですが、中国からはパスポートや出入極手続きが必要なことを知りました。アメリカで生まれもアメリカ人以外の両親から生まれた子供には国籍を与えないというトランプの新移民政策や中国の「パスポートは一つだけ」政策を香港で考えると、香港のじわじわと浸透する中国化を実感するように思いました。

2018/10/25

アメリカ東海岸の最北メイン州はカナダよりも北になる場所もあり、また、最初は毛皮ハンターのフランス人によって領地化されていたこともあって、アメリカの人たちも ニュー「イングランド」とは考えていないふしがある。実際まるでカナダのように英語表記の後にフランス語が書かれていることも多い。それでも、自然保護を大切にすることや田舎住まいを好むのはイギリス文化の特徴でもあるし、それが知識階級や富豪層の誇るアイデンティテイとなっているのは、イギリスの文化的伝統を作っている。メインはアメリカ的でない感じがどこかでするのである。アメリカの現実とは少し離れた幻想のち、絵の中の場所のような感じを漂わせている。メイン州は原生林、野生の地を残したいという富裕層の夢の場 であるようにさえ思えた。大自然の山の奥深くに忽然と現れるロックフェラーのアジア庭園。フォーロやヴァンダーヴィルドなどの世界的な富豪たちの名のついた数々の自然保護地域、ハーヴァード大学長も資材を投げ打って開発禁止の自然を確保した。

アメリカの富豪たちが建てた多くの美術館、そこに納められた世界の美術品、そして、文豪たちの特別豪華でもないがきちんと保存された文化財としての家いえを見てきた果てに、この保護された大自然の中に佇むと、その美しさ、素晴らしさと贅沢さへの感慨とともに、またアメリカに帰ってきた、再びアメリカに直に触れたという感動が湧きあがってきたのである。私のアメリカ原体験は1960年代過ごしたアメリカの東海岸地域、ニューイングランドとニューヨークが中心であり、独立以来アメリカが向き合ってきたアメリカとは何か、アメリカ人とは何かという問いに、文学作品を通して自分も向き合うことだった。

産業革命以後自然と人的資源、そして通信技術を手にしたアメリカは繊維業、石油業、鋼鉄業などの先端産業分野で巨大な富を築いた大富豪たちを多く生み出した。アメリカの新興成金たちはその富で何をすべきなのか、という問いには富豪たちは美術館、そして 大自然の保護という答えを見つけたのだろう。ウイルダーネスの保護はヨーロッパの森林が開発で減少し、 ジャクソン大統領がフロンティアの終焉宣言をし、都市化が急速に進む、近代化の先端を走るアメリカの功をなし遂げた人々の反省と失われたものへの郷愁もこもっていたのではないだろうか。

しかし、それは富豪だからこそであり、移民が押し寄せるアメリカの一般国民は金持ちになるアメリカン・ドリームを追い求めている最中だったのである。その挫折物語は、 また、アメリカ文学のリアリズム表現の流れを形成していった。私はシカゴや中西部を何度か訪れたが、そのたびにカリフォルニアやニューイングランドと異なるアメリカ社会・文化伝統の厚さを感じたものだった。アメリカは新しい国だというような幻想は当時もすでに通用しないのは明瞭だったが、それは単に歴史的時間が経ったということではなく、アメリカ文化は土地、場所との根源的な関係の上に形成されてきたからだと思う。アメリカは地域によって異なるというのは当たり前のように思えるが、その違いは原住民、移民、自然、宗教などが母国の文化とともに新しい場所との生き残りの葛藤の上にそれぞれ作られてきた場所の文化であり、その文化のもつ場所の記憶が消すことのできない基層となっているからだと思う。

メインをリアリズムの精密な技法で描き続けたメイン出身の画家のワイエス(Wyeth)は、アメリカの経済発展と近代化に取り残されていくメイン州とそこにすむ人々の深層 意識の世界を描き続けて、アメリカ近代絵画を代表する画家として知られている。そこに描かれた人々は誰も叫び声を発してはいないが、それ以上に不気味な不安と孤独の風景の一部を形成している。それはエリカの極寒の地メインの、土地の心象風景だと思う。

国際メディア・女性文化研究所「ニュースレター」より

2018/10/22

「砂漠山島-デザート・マウンテン・アイランド」にはマリグリート・ユルスナールの家があり、訪問することにした。マルグリートとパートナーのグレイスは、ガートルート・スタインとアリス・ニコラスについで有名なレズビアン作家のカップルで、ユルスナーだけではなくパートナーのグレースの伝記も出版されている。ユルスナールにはメイン州の孤島で隠遁生活を送ったことでも、私はその執筆生活と日常の暮らし に大変興味を抱いていた。原始林が残されている一方で、いくつかの港は観光地化され、高級別荘地でもあるこの島は、実に美しいが、全くの白人の夏の島であることに改めて感心した。裕福なインド系やアジア系、アフリカ系のアメリカ人は多くいるはずが、ここでは全く見かけないのである。

カナダに近いこともあって初めはフランス領だった時もあったらしいが、いろいろな場所や商品の表記は英語とフランス語であることが多い。ユルスナーがこの地を選んだのもそのためだったのかもしれない。私は孤島の 海の見える寂れた家に住んでいたような独りよがりの印象を強く持っていたので、まず家のある場所が、高級住宅地、あるいは別荘地であることに驚いた。

ユルスナーを慕う伝記作家がパートナーと住んで守っている家は、 林が裏に広がる広い敷地にこじんまりとした野菜畑が 当時のままに同じ野菜の栽培に使われているらしい。二階にベッドルームが4部屋もある広い家で、一階には、客間、書斎、居間、食堂、かなり広いキッチン、テラスがいくつかある。どの部屋もユルスナーが長年住み込み、創作をした痕跡を濃厚に残し、居心地良い自分のスペースを作り出していたことがわかる素晴らしい作家の居場所だと感じた。キッチンには彼女が好んだもの、紅茶、穀物やビスケット、クッキー、きゅうりや玉ねぎなどが同じ入れ物、缶やジャー、バスケットややボウルの中に置かれていて、好みのはっきりした、気難しい作家の暮らしぶりが感じられた。そこで毎日暮らしながら、この家をユルスナーの生活したままに保ち、守っていくのは大変だろうと感心した。

ユルスナーを初めて知ったのはいつだったのか、特異な個性と自分の暮らしを貫いたフェミニストとしてである。『源氏物語』の花散里の上と源氏の晩年を描いた短編小説に感銘を受けたし、火や青についての短編小説、そして黒い錬金術師の話には、心を奪われた。尊敬する詩人の多田智満子さんが代表作を訳していられることも、 いつも感嘆していたのである。

しかし今回初めてユルスナーの家を訪問して、従来のユルスナーとは少し異なった印象を受けたのである。まず彼女がフランス人であることの再確認だった。もちろんそれは知っていたが、どこかで私はフランスを逃れ、外地に住む、放浪の魂を持った作家というイメージをあまりにも強く私は持っていたのかもしれない。彼女はフランスアカデミーの最初でただ一人の女性会員としての栄誉を持ち、フランスでも知らない人のいない作家だが、私はいつもユルスナールのフランス作家ではないところで、魅力を感じ、敬愛していたのだということを認識したということなのだろうと思う。フランスアカデミー会員にふさわしいフランス女性作家はボーボワールで、 ボーボワールこそが最も偉大な現代フランス女性作家だと思って来た。ユルスナールはドーリス・リスレッシングやマルグリート・デユラス のように、デイアスポラの心を持った作家なのだと。

ユルスナールのデユラス嫌いは徹底的で、「作家の嫉妬」すら感じられる、と案内人の研究者、グレースの伝記作者、はいう。 二人はそれこそ正反対な素質と、性格と生活をした作家である。デラスの方は全く批判や悪口を無視して自分の思うように生き、書き続けた。ユルスナールのパートナーはアメリカ人の自然科学の研究者でコロンビア大学でも教えていたことがあったという。ユルスナールは彼女への愛は2年で終わったと言っている。当然グレールはユルスナールの展開するローマ古典文化の世界のことはわからなかったであろう。ユルスナールの自分の徹底した美意識に徹底的に忠実であろうとする生活に、アメリカ人で当然ユルスナールのように貴族の出身でもなく、ヨーロッパの古典文学にも精通していず、フランス語も堪能でなかった彼女が満足していたかについては、伝記には少し触れられている。 グレイスのお墓は愛犬のお墓より小さいと伝記作者は告げる。確かに二匹の犬の墓は立派だった。

しかし、メイン州の厳しい寒さを避けて、冬にはメインの家にいなかったユルスナールはグレイスが病気になってからは冬もメインに住み、結局その数年後そこで亡くなったのである。ユルスナールのアジア、日本そして仏教への関心は決して表層的なものではなく、彼女の美意識の本質的なところを刺激し、作家の想像力をかき立てていたと思う。黒い錬金術師がやがて最後に行き着く無色の世界は、ユルスナールの心と無意識領域の静謐なコアであると思うし、そしては仏教の世界に近いように思う。ユルスナールの7000冊の書物の棚に置かれた仏像を見ながら、同じように棚を飾るヨーロッパ伝統の白い陶器とそこにあい通じる美意識、ユルスナールが実生活でも 貫こうとした孤高な深い美意識を感じたのである。

ユルスナールは孤独を熟知していたであろうが、孤独な人生を送ったのではないと思う。作家としての国家的栄誉、 学識の深い作家として世界中に知られ、各地の大学や文化機関から講演を頼まれて世界の各地を訪れた。歴史上の人物の伝記的作品という特異なジャンルを、自分の思想と美意識で、リアリズムと想像力で書き上げることを通して、形成した作家である。それにしても、彼女を稀有な作家にしたのはやはりアメリカの僻地という孤独のための居場所を得たことなのではないだろうか。

~つづく

国際メディア・女性文化研究所「ニュースレター」より

2018/10/18

「父」に代わって「夫」の持つ力の増大は、アメリカ社会と文化の中心に結婚願望と家庭中心主義を定着させたが、それは広い台所と庭のある郊外の家とショッピングモールの大規模な開発を促し、都市と田園ではなく、都市と郊外という生活圏(生活文化)の分離を生み出した。 家庭中心主義は女性(妻)だけではなく男性(夫)も結婚 制度に封じ込めたので、性的関係におけるダブルスタンダードや権力、金、性が結びつく現在のジェンダー構造を形成していく。

私が初めてアメリカに来た1961年はマッカーシズムの赤狩りがおさまったとはいえその後遺症としての反共産主義、左翼知識人への差別文化がすっかり定着していた。冷戦体制時代が進行し、「キューバ危機」やケネディ暗殺が迫っていた。文化の中心がボストンからニューヨークへ移っていく19世紀後半から、第一次世界大戦、世界恐慌、第二次世界大戦 をへて、アメリカは世界の政治経済をリードする世界一の大国であり、物質文明と都市文明の最盛期だった。そのような中でもボストンは経済が活性化することもなく、すでに過去の文化伝統の街で、田舎扱いをされていた。それでもボストンはシルヴィア・プラスとアン・セックストンの街。1962年留学一年後に運転免許証を取ったそのあくる日に、私は日本から訪ねて来た友人尾本圭子さんを乗せてニューヘイブンからボストンへ、マサチューセット・ターンパイクを運転していったのである。知らぬが仏のその友人にとっても肝を冷やす経験だったことは、今でも彼女に私の運転のまずさをからかわれるからである。何しろボストンは運転する人たちがルールを守らないので有名だったそうで、新米もいいところの私は幾度怒鳴られたり、立ち往生してしまったりしたことだろうか。

ボストンは1990年代になって新しいテクノロジーの開発ともに医療、薬学関係の企業が集中する都市となり、MITやハーヴァード大学との産学協同開発が進み、ケンブリッジやベルモントやコンコードなどの街は金持ちの住む郊外になっていったのだという。ケンブリッジも若い大学教授や職員たちが住むには家が高すぎて手のとどかない場所になってしまっているのかもしれない。ボストンの郊外、そしてニューイングランドに来ると、いわゆるコロニアルスタイルと私が勝手に総称するスタイルの家で統一されているような印象を受ける。よく見ればそれぞれ時代に沿ってスタイルの様式が専門的な名前を持っていることは知っているが、カリフォルニアから来ると、この二階や三階建、屋根裏部屋があり、地下室のある、裏庭の広い木造の家は皆同じ雰囲気を持っている。私もニューヨーク郊外のチャパクアでそのような家に住んだことがあり、りんご園をいくつかに分けて家にしたその一つだったが、庭の大きなりんごの木が広い裏庭の特徴を作っていた。そのような感じはここではどこでも全く普通の家の風景のような気がする。

しかし、小さい外見のコロニアルスタイルの家は、実は中は大変広いことに今回は改めて驚いた。日本の田舎の民家のように、風通しが良く、台所、食堂、客間、書斎まで、繋がっていて、部屋も広いのである。客人や友人が常に往来していたこと、食事や家事や庭などを、たとえ手伝いがいても、基本的に自分たちで行なっていたことなどが、その理由なのだと思う。奴隷制度や階級制度が確立していない時代のニューイングランドの暮らしがうかがえるのである。

大学に近いケンブリッジの地域は家々の敷地が狭くたて込んでいるように見えるが、昔ながらの大きな敷地の豪邸—マンションーの残るストリートは 、今ではその資産価値に圧倒される財産として存在している。何度も改装をされ、近代的設備を備えているに違いないそれらの家は、ボストンの新たなIT医療企業の盛況とともにそこで営まれる生活様式も伝統的なイングランドのそれとは全く別に違いない。富が可能にする建物の構造様式、外見、街並みの保存に、改めて文化遺産とは何かを考えさせられた。今回のニューイングランド再訪は、ヨーロッパで感じた古いものの観光資源としての活用よりもさらに、日本人の個人的な新しい物好きと、町並みの保存をはじめとする古い生活様式の保存、維持、そしてその活用について自分自身の生活スタイルも含めて考えさせられたのである。

ケンブリッジから離れてメイン州の島に数日滞在した。メイン州はメルヴィルに関係はないようだが、ここには捕鯨船の港としての伝統が残っていて、その古い写真や絵画の多く残る港町全体の雰囲気に、どうしてもメルヴィルのことを考えてしまう。メルヴィル、「白鯨」といえば何と言ってもナンタケットだが、ボストンの北のヴァーモントやニューハンプシャーには太西洋に面している港町がほとんどないことから、ロブスター、クジラ、ウミガメ、カニ、などをはじめとする漁業で成り立って来た州である。しかし、今では 夏の別荘地、観光地として賑わっても、寒さの厳しさのために冬は州外や国外からの人々の往来が少なく、地域文化があまりアメリカでも知られることの少ないニューイングランド最北の州である。深い森林で覆われ、農業はブルベリーがすぐに頭に浮かぶ特産品である。

メイン州には1964年に滞在したことがある、漁港の比較的小さなホテルで、夏を過ごし、毎朝港へ出かけては漁から帰って来る漁船と獲物を眺めた。長男を産んだばかりだったし、陸のアメリカとは違う海のフロンティアを持つアメリカの文化に直接触れる思いがしたことが鮮やかな印象となって残っている。 ところが今回の訪問ではコンコードで感じたのと同じように、アメリカの富の蓄積が、メインの手つかずの自然を保存し維持して来たことに感心させられたのである。「砂漠島」国立公園はロックフェラーをはじめとする大富豪たちやハーバード大学の学長などの裕福な知識階級人たちの別荘地だったのが、彼らの自然保護への熱意で広大な森林を購入し国に寄付されて、商業的な開発を免れて来たのである。船から島を見る観光船に乗ると、これらの富豪たちの家いえが紹介され、その今日では巨額な資産価値が紹介される。アメリカの金とヨーロッパの文化の対立をドラマにしたヘンリー・ジェームスはアメリカの金持ちはどう生きれば良いのか、何をすべきかという基本的な問いをアメリカ社会・文化上げかけ、その根底にその問いを置いた。その答えの一つが、美術館と自然保護だったことがわかる。

ロックフェラー家やフォード家などが孫やひ孫の代までその文化購買と自然保護の遺産を引き継いている一方で、ソロー、メルヴィル、ホットマンと独身の作家たちが目立ってくるのも特記すべきことであるように思える。結婚願望と家庭崇拝主義に支えられた民主主義と大富豪、大資産家族の形成がアメリカン・ドリームを作っていったとすれば、その反面で自由な個人でいることへ願望も同じ強度でアメリカ文化の底流を形成していったのだと思う。独身の女性たちの活動も、女性の権利と平等運動の高まりの中で目立って来て、ボストンマリッジとも呼ばれる女性同士の緊密な生活が、結婚に変わる関係の形として注目を浴びるようになっていったのである。

~つづく

国際メディア・女性文化研究所「ニュースレター」より

2018/09/27

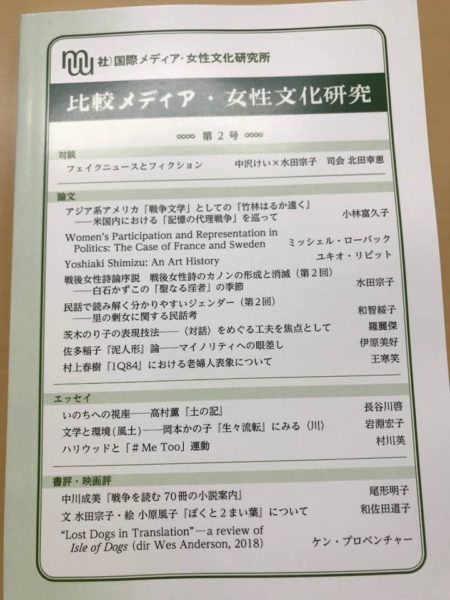

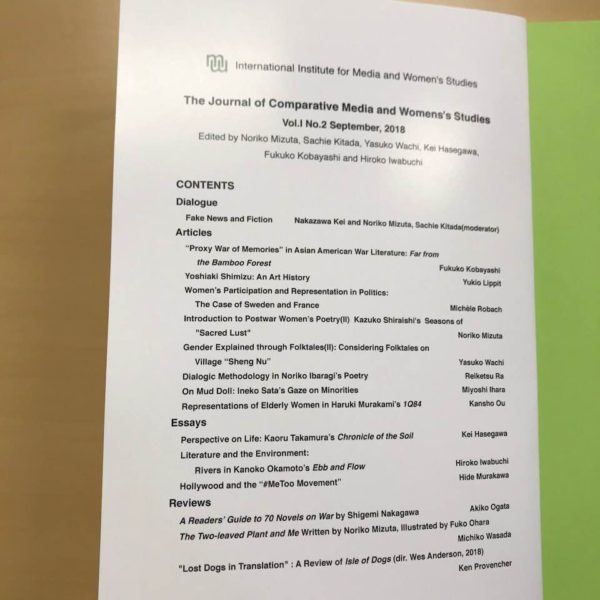

「国際メディア.女性文化研究所」ジャーナルvol.2が出ました。

Vol.2 of the Journal of Comparative Media and Women’s Studies has just been published.

2018/09/26

9月23日の与謝野晶子生誕140周年記念「マルチメディア朗読、ダンスと座談会の夕べ」が成功裡に終わりました。会場を満席に埋め尽くしてくださった、遠方からもいらしてくださった皆様ありがとうございました。

野口あや子さんの朗読は経の声明のように聴く者を異次元へ引きずり込み、倉知可英さんの踊りは500枚の白い紙を静かに撒き散らしながら始まり、次第に身体の動きが激しくなり、しまいには乱れた髪で紙をかき抱きながら狂ったように身体がそこに埋もれていく。黒い髪と白い紙、 官能に生きることと書くことの狂気が声明の中で展開した。

永方佑樹さんの朗読は晶子のよく聞きとれない歌うような肉声と詩人の晶子の短歌と文章の朗読、そして明星社があったという渋谷道玄坂の一角の映像が重なり合って、テープを通して届く過去の声、 舞台の四方から響く詩人の声、場所の記憶が混じりあう立体的でかつ異次元の世界が皆を魅惑した。舞台の永方さんはまるで黒子、あるいは黒髪でよく顔の見えない巫女のように見えた。若い世代の与謝野晶子の受け入れ方は視覚的で、デザイン性に富んでいることにも感嘆した。「ミダレガミ」の記号性の新たな解釈が新鮮だった。

座談会は第一線で活躍する短歌作者で与謝野世界に詳しい論客の阿木津英さんと松平盟子さんの晶子作品の読みと解釈に、新しい晶子像と世界が開かれたことを感じて、時間があっという間にすぎた。レセプションでは中国成都から参加した詩人Li Wuenyiさんの詩と踊りが披露された。ジャンル、声と文字と身体の動き、過去と現在、土地と場所がクロスし、異なるものが混ざり合う無時間の空間が倉庫ギャラリーに出現していた。後片付けをして、椅子がしまわれた空の空間に立つと、まるで役者の退場した能舞台にいるような感じがした。

2018/09/20

コンコードはあまりにも有名な超絶主義者たちの居場所で、エマーソン、ホーソーンも住み、ソローのウオールデンもある。ケンブリッジと隣接したボストン郊外と言っていい街だが、街全体が森の中にある印象である。その森の深さに私は今回の訪問で改めて感動を覚えた。私が留学した当時はニューイングランド全体の経済が疲弊していく時代だった。様々な製造工場が閉鎖されていき、新しい産業はアメリカの他の地域へとその拠点を移していっていた。アメリカの経済が全世界を席巻していく時代に、ニューイングランドはボストンも含めて、そこから取り残されている感じだった。そのためにコンコードや古い町を訪れても、その古さの持つ伝統には深い共感を抱いても、そこに富の蓄積があることを実感するということではなかった。

今コンコードはアメリカ東海岸でも有数な高級住宅地であり、そこにアメリカの歴史と伝統だけではなく、その伝統を保持し抜いてきたことによる富が経済的な蓄積として顕在化していることが明白である。アメリカ文化をヨーロッパ文化から自立させたアメリカルネッサンスと呼ばれる時代を作った思想と文化は、自然と物質文明、清教徒宗教政治・文化を対立させて、自然に価値の源泉だけではなく、理想への道を求めた思想に基づいている。個人と神の間に教会ではなく自然が存在するのであって、個人は自然に没入することを通して神の真実にも、存在の真実にも到達することができる。自然の奥深くに入っていくことが自分の内面に対峙することであるという思想は、西欧ロマン主義の延長ではあっても、アメリカの手付かずの原始的自然の中で暮らすことを通して実体化された思想であったのだろう。質素な暮らしを可能にしたコンコードの森の中の生活拠点は、今や一般の人には手の届かない資産価値を有する不動産となっている。

オルコットの家は、実際今見れば大変立派な家である。オルコットがそこに住んだ時は「薪にするしかない」古家だったが、オルコット自身の手で一年以内に今見るような良い家に立て直したということである。超絶主義者たちは知的エリートだったが、決して資産家や金持ちではなかった。オルコットも家を購入する頭金のほとんどをエマーソンに頼ったということであり、一家の暮らしは娘のルイザや妹のメイが家庭教師などをして働かなければならないほど生活費には窮乏していたという。

前日訪れたロングフェローの家との比較はその点でも興味深い。彼は資産などない家柄の大学教師だったが、今でもその名が美術館などに残るアップルトンという有名な資産家の娘と結婚して、彼女の父親から家を結婚のプレゼントとしてもらっている。ヘンリー・ジェイムスの世界がそこには展開していたのだ。アメリカで林業や製鉄業、繊維、製紙、石油業などで成功を収めた大富豪の娘たちは「文化」を学ぶためにヨーロッパ観光旅行に出かける。19世紀から始まる大観光時代はアメリカの成金たちによってもたらされたと言っていい。「文化」の汚れを知らない「無垢」なアメリカ娘たちは財産目当ての貴族や知識人たちと結婚して、そこで「堕落」とはなんであるかを知り、自らも成長していく。それはキリスト教の「無垢」と「経験」の物語ではあっても、「アメリカ物語」としてヘンリー・ジェイムスの小説を貫くテーマを形成している。自然と金があっても文化がないと言われてきたアメリカの、独自な倫理観念と価値思想に基づいた新しいアメリカ文化の誕生を、そのヨーロッパ文化に対する優位性を、「経験と無垢」、「都市と自然」の対比とそれを乗り越えるアメリカの試練の物語、「幸運なる堕落」の物語としてアメリカ文化の根源的な「物語」としてヘンリ・ジェームスは定着させたのである。

ロングフェローは金持ちの妻に「文化の堕落」を経験させるどころか、アメリカ詩人として世界に認められ、ハーヴァード大学教授として、アメリカの実業家では手に入れることのできない名声を家族にもたらした。それはやはり、「成金」としてヨーロッパから軽蔑されたアメリカの富の力であったことは確かだろう。安定を可能にしたことには違いがないだろう。ロングフェローの妻は事故で43歳のわかさで亡くなるが、彼は二度と結婚せず、家族は1930年代に至るまで、家を守り続けている。家族主義を基礎にした民主主義アメリカの形成過程をそこに見ることができるのだと思う。

一方「果樹園の家」のオルコットは質素な暮らしと娘たちの自立を推奨する新しい教育理念の実行で、明るく、自由な家庭を築いた。アメリカが宗教的倫理より家族の幸福を、神の制度より民主主義の制度を、という清教徒のアメリカから家族を中心とした民主主義アメリカへと移行する時代を、ロングフェローもオルコットもリーダーとして生きた代表的な知識人であったことでは共通している。

オルコットの妻のアビゲイルは奴隷解放や女性の参政権運動など時代の思想と活動を支援した女性だったというが、台所の主、家庭の中での妻と母という役割を尊く、重要だと考えたオルコットの女性思想を忠実に生きた女性でもあったことがわかる。アメリカの近代女性解放運動は、女性の参政権獲得、社会的平等の主張よりもさらに直接的に家族民主主義による家庭内の男女平等、主婦の権利と尊厳の保証、女性の教育機会の推進において進められたことに由来していると思う。オルコット家には4人の女の子がいたのだから家庭の幸せは女の子が成長していく家庭の幸せと重なっているのだ。

しかし、やがて家庭における平等と主婦の地位の保証が、かえって女性を家庭内に閉じ込め、個人としての女性の内面に危機をもたらす現代における典型的な女性抑圧となっていったことが、1960年代のフェミニズム運動へと発展していったのである。

ナサニエル・ホーソンはエマーソンやオルコットに比べてはるかに懐疑的で、人間の内面や心理に深い興味と洞察力を持っていた作家だが、経済的にも、社会的名声に恵まれなかったと感じていたらしい。しかしその結婚生活は愛に満ちて幸せだったという。妻のソフィアは資産家の出ではなかったが、決して宗教倫理や伝統に縛られた女性ではなく、多くの作品を持つ画家で、著書もいくつか残している。最近は作家の妻に焦点を当てた研究が多くなされているが、家を訪ねるのは、作家の創作や思考の場を知ることと同時に、妻と営む家庭生活を知ることでも興味深い。

「The old Manse」はエマーソン家の家で、ホーソーンが結婚後数年エマーソンから借りて住み『The Old Manse』という短編集が書かれている。ホーソーンは宗教や政治思想において複雑な立場と迫害の経験を持つ父と祖父、親族を持っていたので、そもそもキリスト教に関してはアンビヴァレントな内面を子供の時から持っていたのではないだろうか。代表作の『緋文字』は、一人の既婚の女性を愛し父となった牧師が「父」とは何か、という問いを自らに問うて苦しむ物語だが、その問いへの答をロングフェローもオルコットも、そしてもちろんエマーソンも、すでに実践していたつもりなのだろう。それが女性の家庭への封じ込めであることが社会問題となっていくのは、家庭民主主義は父に変わる夫の経済力が家庭を維持していく絶対的な力となっていく中産階級の誕生が20世紀アメリカを形成していく過程であった。

象徴的な父の消滅は宗教的アメリカから、家庭主義民主主義のアメリカへの移行で達成できたかもしれないが、その移行は物質主義アメリカの発展を阻止できなかったばかりでなく、豊かな家庭を実現する夫の経済力の重要性を明確にすることで、結婚の重要性や離婚や妊娠中絶の禁止を社会制度の織り込むことでの家庭主義民主主義社会を維持していく方向性を明確にしたのである。

~つづく

国際メディア・女性文化研究所「ニュースレター」より

2018/09/19

1 )ロスからケンブリッジへ

2018年8月、過去数十年間で初めて仕事ではなくアメリカに来た。大学を訪ねない、親族以外には誰にも会わないアメリカへの旅、2018年アメリカ再訪、一人になるための旅をするつもりだった。ロスも、サンタ・バーバラも、もうこれからは来ないつもりの最後の訪問としたかった。

8月8日、ロスからマサセット州のケンブリッジへ行った。暑く乾いたロスから雨の降る涼しくしっとりとした東海岸の街へ。ロサンゼレスからケンブリッジへ来るとここが別世界であることをすぐに感じる。天を衝く大きな樹木が街並みを形成しているだけではなく、それが森林の延長であることがわかる。街が森林の中へ入っていっているのか、あるいは森が街まで迫っているのか、とにかく夏のケンブリッジは濃い緑に覆われている。砂漠の砂がそこまで迫っている乾いたロスの街との違いは皮膚がすぐに感じ取る。

しかし別世界だと感じるのは自然と気候の明らかな違いだけではなく、そこが白人の街であることを感じるからだ。ロスは実に多様な人々、人種的にも、民族文化的にも、そして言語においても、単一性を欠いたところに成り立っている街だ。自分が誰であっても構わない気になる。ところがケンブリッジ、そしてコンコードやベルモントに行くとそこは全くの白人の街であることに驚いてしまう。街を歩いている人たちばかりでなく、どの店に入っても店員は皆白人なのだ。

ロスとケンブリッジを比較すること自体が的を外れているかもしれない。比較するならロスと、ニューヨークでないまでもボストンなのかもしれない。しかし、私が違いを感じるのは、UCLAのある街とハーヴァード大学のある街なのだ。長年海外に行くときは大学を訪れることが仕事であり、習慣となっていたので、大学と街との関係はいつも大きな関心となってきたし、城西大学のためにも、私の重要な課題と思っていたのである。1961年にイール大学に留学した時も、大学とニューヘイヴンの街との関係は決して良好ではないことが表面的にも明らかになり始めていた頃だった。理事会及び大学運営管理職、教授のほとんどは白人で、まだ男子校だった頃だから学生も男性ばかり、黒人学生は数人程度、しかもスポーツ選手が主だったと思う。しかし、ニューヘイヴンの街には多くの黒人やアジア系の住民がいて、大学の清掃や建物の修理などに従事する人たちには有色人種の人たちが目立っていた。

とにかく1961年である。これから黒人解放運動、女性解放運動、反ヴェトナム戦争運動などが起こって来る前夜で、一方でヒッピイー、性解放、麻薬の普及アメリカの緑化運動など、カウンターカルチャーの波が押し寄せようとしていた頃なのだ。ニューヨークに近く、落ちついた知的な街というイメージが定着していたニューヘイヴン、ジョナサン・エドワーズの伝統を誇るインテリの街として知られていたこのイエールの街は、実はその深部に社会問題と人種・ジェンダー差別を抱えている街であることが露見しつつあった。そしてそれはアメリカのどの大学街にも言えることだったのではないだろうか。南部では黒人を大学に入学させなかったり、アイヴィーリーグの大学も男女共学ではなかった時代が大きな揺らぎをもって終わろうとしている時だった。その頃の私はまだ若くて、アメリカへ来たばっかりで、自分のことで精一杯だったが、フォークナーや南部作家を研究するのになぜイエールを選んだのかと聞かれたことがあり、その時疑いもなく教授で大学選んだことに、そうか南部に住むことを考えなかった、と思ったことを覚えている。

あれから何十年も経った。アメリカの大学はその意味でも様変わりをした。コンコードやベルモントという郊外に比べてケンブリッジ・センターやハーヴァード・スクエアに行けば、それなりに多様な人たちに出会う。夏の大学キャンパスはサマースクーに来る年齢が様々で、国籍も多様な履修生・学生たちで賑わっている。教授たちも他の大学から教えにくる人もいて、実験系の学部や研究所、アドミニストレーションもフルに運営活動をしていて、活気がある。ケンブリッジの街の古い建物は大学が所有して研究所などに使っているものが多く、街と大学は入れ子のように混じり合っている。しかしそれもあるところまでで、ケンブリッジの中心に近い大きな樹木が立ち並ぶ高級住宅、つまりマンションがそのままに並ぶ界隈は、ニューイングランド・ブラーメンの住む地域で、その伝統的な、昔のままに保存された建築スタイルに圧倒される。文化遺産そのものなのだ。

イエール留学時代から私はもう何度もハーヴァード大学を訪れている。昔の夫がハーヴァード大学出身で、ハーヴァード/イエールのフットボールの試合には毎回ケンブリッジへ連れてこられた。彼はバンドでピッコロを吹いていたのである。子供達も三人がハーヴァードで学んだから、入学時や卒業式などには毎回出かけた。最近は息子の一人が夫婦で教えているので、彼らを通して大学や研究所の教授、そして運営の役職者とも個人的に親しくなった。大学は6年もいたイエールよりもむしろ馴染み深いくらいなのだ。しかしケンブリッジの街がニューヘイヴンより身近に感じられるかというとそうではない。記憶の中のアメリカの街はまず第一にニューヘイヴンなのだ。自分なりにニューへイヴンの隅々まで知っているように思っていたし、今でも風景が蘇ってくる。

きっとそれは自分の日々の生活の場だったというよりは、自分の内面的な成熟と深く関係しているからではないだろうか。60年代のアメリカの変容と私のアメリカ体験が重なり、そしてアメリカ文学でも限られた作家の限られた作品を読んでいたことから、アメリカ社会と歴史の現場の只中に放り出されて、自分で理解し、消化しなければならないことだけではなく、自分の問題として向き合わなければならないことが、この街で起きたからではないだろうか。記憶の中のアメリカの風景にはいつも私が、私のように見える人物が、立っている。そこには私の影が見える。それはどの場所の風景でも同じなのだ。

その風景はニューヨーク、チャパクオア、リヴァーサイドと広がっていくが、ボストン、そしてケンブリッジはやはり他者の街であり続けている。他者と言っても、シルヴィア・プラスやアン・セックストン、ホーソンやポオと、分身のように思って来た作家たちだから、その距離は微妙だ。それでも私の街ではないのである。この感じを改めて持ったのは今回のケンブリッジ滞在の初日が、ケンブリッジのロングフェロウの家、ついでコンコードに『若草物語』の作者ルイザ・メイ・オルコットの家を訪ねたからかもしれない。

『Little Women』は少女小説の代表的な作品で私も夢中になって読んだのだったが、今はどこかでジェーン・オーステインの『Pride and Prejudice』と一緒になってしまって物語がよく思い出せないでいた。孫娘たちが面白かったというので、今回訪ねてみる気になったのだ。作家の家はロンドンにいた頃はよく行ったものだったがアメリカではあまり記憶にない。覚えているのはポーの家をボルティモアとフォーダムに、フォークナーの家をミシシッピーのオックスフォードに、ソローのウオールデンの小屋、ホーソンの「Seven Grables」の家、エマソンやホーソンのコンコードの家、永井荷風が住んだミシガン州カラマズーの家、サダキチ・ハートマンのメランゴ・インディアンリザーヴェーションの中の小屋などだろうか。アメリカには長く住んだ割にはあまり国内を旅しなかったからかもしれない。

オルコットの家は私がイエールにいた1961年から1966年までの6年間の、正確に言えば5年半の時間を蘇らせた。当時私が深く憧れながらもどこかで距離があったエマーソンをはじめとする超絶主義の世界、ポオやメルヴィル、ホーソーンが反発を感じた知的エリートの世界がそこに現実として存在しているように感じたのだ。アメリカ社会と実存そのものの持つ、ハリー・レヴィンがいう「dark power」を無視するナイーヴな学者気風の人たちと。(Harry Levin:The Power of Darkness: Hawthorne, Poe Melville)。大学ではコールリッジを学んだ私は、彼がアメリカにユートピアを作ろうと考えていたその延長に超絶主義を置き、東洋の思想との接点を西洋のロマン主義思想に見ていたが、同時にコールリッジの目に見えぬものへの、心と文化の深層への想像力の延長にポオをおいてもいたのだった。

りんご園に囲まれていたので「果樹園の家」とも呼ばれるその家は、『若草物語』の家というよりは父親のオルコットの家と呼ばれるべきだった。そしてその家はアメリカ研究初期の私の幻影を蘇らせたのだった。しかし、その時はエマーソンやホーソン中心で『若草物語』には興味がなかったのだが、今回初めて訪れてみて、そこに女性を中心とした家庭が営まれていたことや、娘たちの成長と家が無視できない関係を持っていることに改めて考えを刺激されたのだった。教育者の父親の女子教育実践の場でもあったのかもしれない。

~つづく

国際メディア・女性文化研究所「ニュースレター」より

2018/09/10

仕事ではない初めてのアメリカ旅行から帰りました。

ニューイングランドとメイン州で「涼しく」過ごしました。ロスから行くと、東部が白人の世界であることに改めて感じ入りました。カリフオルニアの見事な夕日と夕焼けに慣れていたので、東海岸の夕暮れは徐々に何事もなく暮れなずみながら消えて行くことや、朝日の眩しい美しさに心打たれて、朝の世界に感動を覚えました。

9月23日の国際メディア・女性文化研究所主催、Tokyo Poetry 共催の与謝野晶子生誕140周年記念、マルチメヂア朗読会、詩とダンス、そして座談会に是非おいでください。