2019/03/3

「カリヨン通り」20号の編集を始めました。20号は「短詩」特集です。

表現、特に詩表現における長さについて、「短いということ」に関してのエッセイをお寄せいただけるととても嬉しいです。

国際短詩協会の方たちには俳句の翻訳を手がけてきた方も多く、また詩を読む立場からのエッセイも興味深いです。

2019/02/12

『カリヨン通り』18号の新井高子さんの土方久功(ひさかつ)の詩についてのエッセイ「南島の透徹した眼差しー土方久功の詩」は、改めて歴史に翻弄され、そして歴史に記録されることなく忘れ去られたかのような南島の人々の生活について考えさせられた。

土方久功については初めてその詩に触れる機会となったが、南島の魅力にとりつかれ、日本のゴーギャンと言われた彼については生存中も今も友人や仲間の間で高く評価されている芸術家であることがわかる。彼の詩作品は三一書房から全集が出ているとのことで、その全体も読めるだろう。

新井さんのエッセイは、1920年から40年まで日本の統治下にあった南島に住み文化人類学的なスケールの大きい仕事をした彼の南島への「目」についてであることが新しい。土方はパラオやサワタルの人々は豊かな自然の中で自分の生を生きることを全うしているので、決して沈黙しているわけでも、個人として孤独でもないと言っているのだ。これらの島々を開拓のために、戦争のために、そして戦後は世界権力闘争の戦略のために利用し、島の人々の生活を無視し、忘却の淵へ追いやったのは西欧先進国の歴史であり、その自己中心的な「目」である。石原俊氏の優れた硫黄島史(『硫黄島:国策に翻弄された130年』中公新書2019)とともに先進国に利用され続け、グローバルな歴史を語る視点から 取り除かれた島々に住む人々の生活と精神の歴史を知ることが、今どれだけ必要かを痛感させられた。

人が一人で死んだからと言って「孤独死」ではないように、歴史の中での孤島の「孤独」は人間の生命の孤独ではないのだ 。

2019/02/6

平田俊子さんの「無駄」(「カリヨン通り」18号掲載)は、平田俊子の表現世界を巧みに表している好きな作品の一つだ。

「雨女」で、「運が悪く」て、無駄足ばかりしている人生、それを日常の特別でもない一日の出来事として描く。

生きることは無駄なことをする時間でもあるという実存思想が、へまばかりしているペルソナの行動に託されて表現される。無駄なことでも懲りずにまた同じことをする。二度や三度では達成できない小さな欲望、たとえば入りたい店で欲しいものの買い物。そのうちに無駄なことだからしたかったのかもしれないと、欲望さえ不確かになる。

目的がわからなくなっても、結局は「「どっちでもいいかもしれないな」、と独り語ちしながら終わるこの詩の醍醐味は、平田文学世界の現実と思想の空間、日常生活と本質的な存在の意味の世界が重なり合い、その猿回し的な語り手の役割を、どじで少々滑稽だが真摯なペルソナがしっかりと表現テキストに組み立てているところだろう。

2019/02/2

『カリヨン通り』19号が出ました。

今号には河津聖恵さん、渡辺みえこさん、永方佑樹さん、青山みゆきさん、ジョーダン・スミスさんの作品、

そして同人の中国詩人の樹才さん、瀟潚さん、新たに同人となった胡子さんの作品と日本語訳、

そして 同人俳句と四行連詩、エッセイ2編による構成です。

私自身はエッセイが間に合わなくて連作中の詩だけとなりました。

2019/01/15

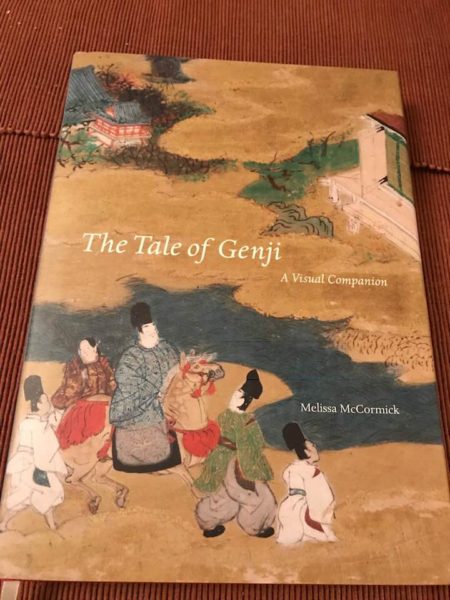

Melissa MacCormick の新著は54帖揃った源氏絵巻についてで美しい絵巻をほぼ実物大の大きさで、実際に手とって見るような感じがします。

2018/12/23

Finally the Momijis in the garden changed the color.

2018/12/16

東京外国語大学の講師でヴィデオアーテイストのヴィヴィアン.林さんが「移民女性のビデオを通しての自己ポートレイト」について講演しました。

Voices of Women Media というアムステルダムとネパール、香港を拠点とした活動の報告で深い印象を受けました。

世界中で深まる格差の中で職を失わないために不安を表現することもできずに権威に従っている人たちの姿は強烈な遣る瀬無さを見る者の心に残しました。

国際メヂア.女性文化研究所の主催です。

2018/12/11

Swedenの国際詩歌賞Cikada (蝉)が2018年度は中国の詩人西川さんに決まりどの授与式のために北京に行きました。北京はマイナス10度の寒さでした。

北京では「世界短詩協会」の会議をしました。俳句、短歌、漢詩、漢俳、現代詩、連詩を含む詩のジャンルとしての短詩の創作、批評、研究の会です。

2018/12/6

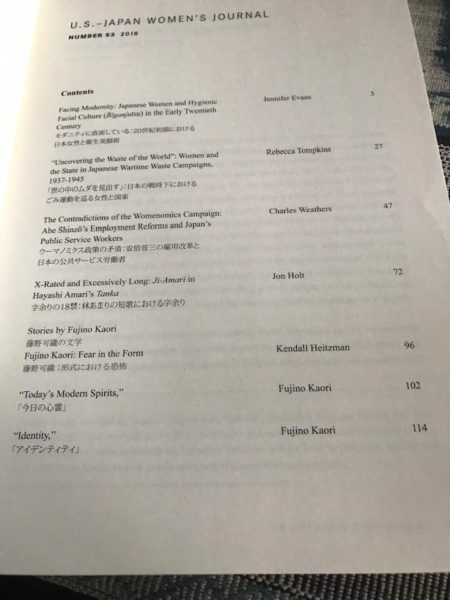

US-JAPAN Women’s Journal no. 53が出ました。

長年の女性学女性文化研究の成果を発表する場として編集に当たってきました。

今号はAlisa Freedmann さんの新しい表紙と努力の成果です。

2018/11/10

ボストンのヘヤーサロンで髪を洗ってもらった。担当してくれたヘヤースタイリストは元ニューヨークで日本人の経営するサロンで働いていたという。ウエスト・ヴァージニア州の出身で、ニューヨークは世界につながる憧れの都市だったという。彼は真っ黒な髪と黒いシャツとジーンズという黒ずくめの姿で、それを日本人の店のいわば制服だったので、とても気に入っていて、今でも変えることはないという。なるほどヘヤーサロンは客を美しく見せる場所で、彼らは黒子的存在だというのは、日本人らしい考えだと思った。職人は黒子という考えを日本人は昔から持っているのだ。しかし、彼は、ボストンは大変保守的なところで、皆それぞれの服装をしているのが普通で、黒ずくめの自分は浮いている、という。何が「自由」で、何が「保守的」なのか、聞いていてつい笑ってしまった。

1960年代のアメリカは若者たちが中産階級的、企業文化的な行動規範や、生活様式に反抗して、髪を長く伸ばしたり、髭を生やしたり、Tシャツやジーンズを履いて、まず服装や見た目の反抗をしたのだった。私が留学したころイエール大学の学生食堂ではネクタイと上着を身につけなければ入れてもらえなかったのだ。その頃は男子だけの大学だった。各自好きな格好をすることは自由の象徴であったのだ。ところが、ヘヤースタイリストによると、それは「保守的」なボストンの習慣で、黒ずくめをする自由が奪われているということになる。

私がアメリカを離れた1980年代は、アメリカは暴力と麻薬で蝕まれた、住むのに安全でない国となっていく過程にあった。その後、イラク戦争や9・11などの試練を経ながらも、現在まで強力な武力と経済力を兎にも角にも保った「白人」大国として西欧世界に君臨をしている。その反面で、社会の管理体制の強化と富の格差、人種差別による軋轢が、アメリカを内的崩壊の危機を孕んだ、その意味で、危険な国にしている。その危険をアメリカ自身が感じるからこそ、トランプ大統領のような強いアメリカを全面に押し出し、「アメリカ第一」の声を大きく発するリーダーが支持されるのだと思う。

富の蓄積が文化伝統の維持を可能にしているニューイングランドの再訪は、私に、感嘆と同時に幻滅のような気持ちを抱かせた。私もまた、アメリカの前衛文化に憧れた一人だったからである。しかし、メイン州で、小さな港町で生計を立てる漁師や農民を描き続けたワイエスの作品に多く触れた後は、アメリカ・ルネッサンスという、古いヨーロッパの宗教と文化の伝統から脱却して、新しい民主的アメリカへの移行を可能にした思想的、文学的潮流が、深い闇を小さな田舎町に住む人々の心に形成していったことを改めて 感じたのである。 よく知られた作品、中でも野原を這うようにして家に向かおうとしている女性の絵はあまりにも有名であるが、 このように多くの漁師や大工などのローカルに生きる人々を描いた作品を 残しているとは思わなかった。それは全くのリアリズムの作品で、かえってそのリアルな細部にわたる描写が、シュールリアリズム的な、見えない内面の表現となっていることに、そしてその寡黙な、救いようのない暗さに、改めて戦慄させ覚えたのである。

それはロックフェラーの巨額の富を投入した楽園の再現としての東洋庭園とは対照的な世界だった。そして富豪や有識者が意図的に保存した原始林の見事さとも対極的な、滅びゆく街に住む人々の内面の、現実の姿を描き出していると思った。アメリカはどこまでいっても、矛盾するものが並存する文化だったことになぜか安心するような気持ちになったことも事実だった。アメリカは今抱えている「世界の中のアメリカ」の危機をどのように乗り越えて、新たな地平線を見出していくのか、中西部も再訪したいと強く思った。

2018/11/10

最近のアメリカ情報はいつも驚きに満ちている。今日もアメリカで生まれた外国人の子供に国籍を与えない、というトランプ大統領の政策が通るかもしれないという新聞記事にびっくりした。アメリカは移民でできてきた国であり、「外国人」の力によって発展してきた国である。今世界中は外国人移民を入れまいとして様々な政策を作り出している中で、アメリカも、立国の根本的な思想を否定する政策を打ち出そうとしていることにショックを受けた。こうしてまた、人種区分による境界線が敷かれた国家制度が強化されようとしているのは、21世紀がグローバルな世界を可能にすると期待していた私には、驚きであり、アメリカに対する幻滅に近い気持ちをもったのである。

アメリカに暮らして私は日本人であることを疑ったことは一度もなかったから、アメリカの政策立案者や国粋主義者から見れば、アメリカに同化しない外国人は歓迎されていなかったのかもしれない。しかし、と言って、その人たちが、同化する外国人を歓迎しているわけでは決してないことも明らかなのだ。

一方で最近見た日本のテレビ番組で、有識者の一人が、日本に働きに来た外国人の中で、日本文化に同化できる人たちには「ご褒美」として国籍を与えることがいいと主張していたことにも私はショックを受けた。国籍は確かに生活する上で大きな保護と権利を与えてくれる。国籍を持たないだけで、たとえ永住権を持っていても、政治参加をはじめとして多くの社会的な権利や活動から疎外され、排除される。しかし、私は「ご褒美として」という言葉に大きなこだわりを覚えた。国籍がいつから権利ではなく、国家権力によって「与えられる」ものになったのか。そういえば私の子供達も父親が日本人でないために日本国籍が取れなかった時代があったことを思い出した。それは明らかに性差別である。日本は現在では父親でなくても母親が日本人であれば生まれた子は日本国籍を持つことができる。世界には二重国籍を容認する国が多く存在する。アメリカもその一つだ。

船で国を出ても受け入れる先がなく、海の上で命を落とす人々や、中でも子供達のことが報道されて来たが、その度に限られた人間の生きる場所である地球の土地を争って 占有しようとする「国家」の存在に疑問を抱かざるを得ない。地球には、海の上も含めて、人間が国籍なしで住むこと のできる場所、 国家が所有しない場所はもう存在しないのだ。海がフロンテイアであった『白鯨』の時代ははるか昔になってしまった。パスポートなし、とは地球社会の「潜り」、つまり潜伏者なのだ。そう考えると「潜り」こそ、表現の源泉のような気がする。「潜り」ははぐれ者や無用者や周縁に住むものとも違い、法を犯す可能性も、法を超える可能性も持っている「見えざるもの」である。

かつて「インヴィジュアル・マン」つまり、不可視な者とは社会からの除け者として、人間的な権利も尊厳も剥奪されている存在のメタフォアとして用いられたが、不可視であることは黒と白のように既成の価値の外、現在、ここという時間と空間の制限を超える存在の象徴と考えることができる。自分の内面への侵入を許さない者である。しかし不可視であることが、黒いサングラスをかけている者のように自己表現されてしまうと、不可視は可視になってしまうのだ。

詩人の白石かずこは1980年の初めパスポートを持たない香港出身の詩人を「中国のユリシーズ」という詩に書いた。当時香港はイギリスの植民地で、そこに住む人々の国籍は不確かだった。白石かずこは詩人の本質を、 お墨付きの定着の地をもたない「放浪者」に見て、自らの姿もそこに重ねあわせたのである。特定な国の国籍を持つか持たないかは、その人のアイデンテイテイに本質的な意味をもたらさない。人間は特定の社会制度を超えた生き物であることは、人間自身がよく知っていることなのだ。そこで生まれたからと言ってその国の国籍がもらえなくても別に構わない。国籍をご褒美だと考えるような国には住みたくないのが人間の本音なのではないだろうか。国境を越えて、どこにでも住める地球社会に人間は住みたいのだと思う。自分の存在意識が「国」に限定されることはかえって、存在の自由を奪うことになるのだから。自由に憧れてアメリカに移住したいという人々にとって、国籍を権力とみなす国は、自由を束縛する国であり、いずれは憧れの対象にはならなくなるのだろう。

2018/11/10

白と黒

リチャード・ライト『アメリカの息子』の主人公は殺人を犯した理由を聞かれて、白が恐怖を喚起し、咄嗟に殺した、と言っている。それは法の前で殺人を正当化することにはならないが、アメリカの黒人にとっての白人恐怖が意識の深層で象徴性を帯びるまでに至っていることを表している。それはアメリカの白人にとっての黒の恐怖と裏腹な関係にあるとも言えるかもしれないが、黒と白ではその象徴性が異なっていることが重要である。黒は西欧文化では常にサタンと結びつけられた邪悪な力、魔術や錬金術、呪いや怨念と結びつけられてきたし、一方で白い濁った透明性、つかみどころのない茫漠として、混沌とした世界や記憶や意識の象徴であることが多い。黒は悪であっても白は善悪の区別がつかない不透明で曖昧な領域とその力を喚起する。

白の恐怖、その不透明な力への恐怖はエドガーアッランポーの『ベレニス』にも表現されている。徐々に衰えて死んでいく愛する妻、その滅びてゆく肉体、死後残されたものは白い歯である。ベレニスは蘇ってくる吸血鬼でもあるが、そこにものとして、不滅な魂の蘇りの予告、その恐怖の象徴として残されるのが白い歯という不滅な肉体の部分なのである。一方でポーは黒という色を使って、『黒猫』ではその闇の深さを表現しているし、それを黒人と結びつけた小説もある。白人にとって、黒は恐怖を喚起する色なのである。

先にも述べたが、アメリカの批評家ハリー・レヴィンは『黒の力』という著書で、ホーソーン、メルヴィル、ポーの無意識の領域の探求、そこに詩的表現の源泉を見る解釈と理論 を展開している。黒は無意識領域を表し、そこには理屈や社会的規範や宗教的倫理と世界観で整理できない感情や願望が蓄積されている。そこが詩的インスピレーションの根源であるというのだ。レヴィンは黒が悪という西欧キリスト教的な概念と象徴性を、記憶の底に埋められた善悪の概念で整理され得ない経験や感情的経験、浄化も昇華もされずに沈潜されたままの記憶を呼び起こす力を「黒の力」と表現しているのである。

ハリー・レヴィンの黒は実際の色としての黒ではなく、メタフォアである。メルヴィルは白と黒の区分の曖昧性について、その対極性と両義性について、『 Benito Cereno』をはじめとする作品を書いている。ホーソーンの小説は、現実とは裏腹な世界の夢を見たために、現実への不信感を抱きそこから回復できないでいる主人公を描いている。価値の相対性、現実と個人の内面、現実を超越する世界との境界の曖昧さお認識であり、 そしてそれは善と悪に引き裂かれて社会化、文化化されたアメリカへの、そしてキリスト教への疑問でもあったのである。

白も黒も色のない色、すべての色を内包する色、すべての色の根源である色、とほぼ同じように考えられているところが興味深い。しかし同時にその対極性は社会文化の中でかなり明瞭に表象されている。黒人や有色人種にとって白人が恐怖を喚起するのは歴史的な経験からであり、白の持つ絶対的な象徴性からではない。むしろ白人の持つ白の恐怖は文学表現で多く見られるのだ。

演劇では黒は黒子というように、舞台の上で目に見えない人物やものを表し、白も見えない世界から来た人物やものとして同様に表彰されることが多い。文学表現が内面劇であればそれだけ、黒と白のメタフォアとしての活用は複層的になり、文化的既成表現をなし崩しにするために使われたのだと思う。アメリカが形成した文化的無意識領域の解体は、19世紀半ばのアメリカン・ルネッサンスという文学現象、アメリカ作家たちの内面的自意識発掘の表現を生み出し、その表現伝統は近代アメリカ文学を形成し、現代アメリカ文学にまで続く大きな底流となっていると思った。

白も黒も現在ではファッションの世界で衣服として一般化し、喪服と結婚式の花嫁衣装以外では象徴性を失っている。21世紀の新たな闇は何色で表現されるのだろうか、と考えた。